いつもご利用ありがとうございます。木構造課です。

4月1日の法改正で木造の2階建てについても確認申請において構造図書の提出が必要になりました。

そこで、これからの確認申請において、皆様と弊社、お互いの業務効率アップのため、

①木構造の審査体制

②必要図書

③よくある指摘事項

をご紹介いたします。皆様の業務のお役に立てれば幸いです。

それでは早速説明いたします。

目次

①木造の構造審査体制

弊社では構造を審査する部署として、木構造課、構造課、性能評価センターの3部署があります。

木造の構造審査については、申請内容によって木構造課と性能評価センターにて分担しております。

【木構造課】

確認申請における木造の壁量計算・構造計算

性能評価、長期優良住宅の申請における構造計算

【性能評価センター】

性能評価、長期優良住宅の申請での壁量計算

②必要図書

今回は、2階建て300㎡以内の壁量計算(仕様規定)においての必要図書を紹介いたします。

1 仕様表

2 構造詳細図

3 壁量計算書

4 柱頭柱脚の金物算定根拠

5 地盤図書

以上が主な構造図書となっています。

簡単に図書の説明をします。

2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアルも併せてご参照ください。

1 仕様表

今回の法改正で基礎伏図や各階床伏図を添付しない代わりに、仕様表の中に構造規定について建物の仕様をまとめることとなりました。基礎伏図や各階伏図を添付が不要になったため、申請側、審査側共に負担が軽くなりました。

<参考>(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアルp28,29

2 構造詳細図

基礎断面図、屋根・外壁の詳細図、継ぎ手及び仕口軸組の方法等が該当する構造詳細図となります。屋根・外壁の詳細図については矩計図で代用可能です。

<参考>(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアルp42,43

3 壁量計算書

令46条に関わる壁量計算書です。耐力壁、柱の位置が分かる図書と存在壁量と必要壁量の算定書が必要となります。バランス計算として4分割の検討も必要となります。単位面積当たりの必要壁量の算定根拠として表計算ツールも必要となりますのでご提出お願いします。

<参考>(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアルp44~53

4 柱頭柱脚の金物算定根拠

いわゆるN値計算書が該当します。決定した金物位置図も必要となります。告示の表で選定することも可能です。

<参考>(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアルp54~57

5 地盤図書

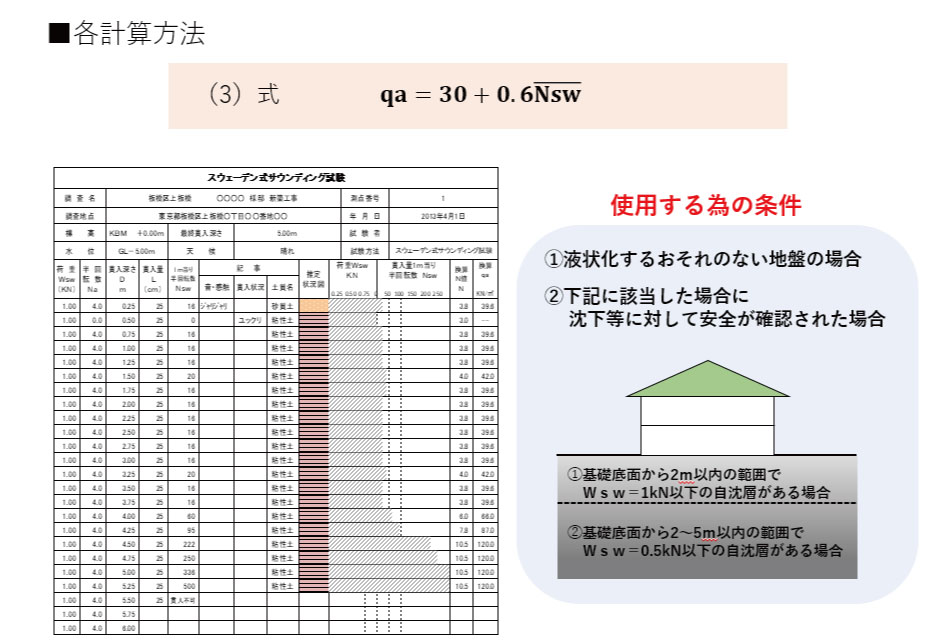

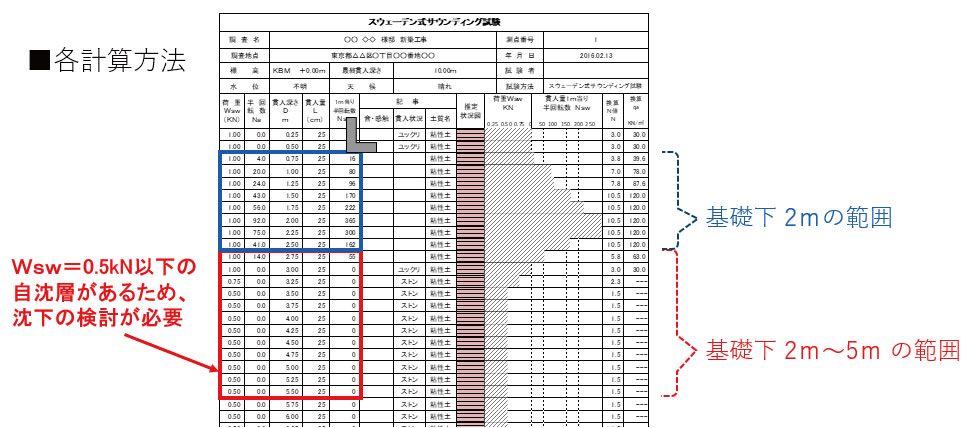

地盤調査報告書と地耐力の根拠が該当します。スクリューウェイト貫入試験、標準貫入試験、表面載荷試験等が地盤調査報告書になります。地耐力の根拠として、告示式による地盤の許容応力度の算定や地盤改良の検討書が必要となります。

全て必要な図書となりますので、確認申請を行う際、ご申請前にすべての図書がそろっているかのご確認をお願いいたします。

③よくある指摘事項について

それでは、法改正後のよくある指摘事項(木構造編)を紹介いたします。

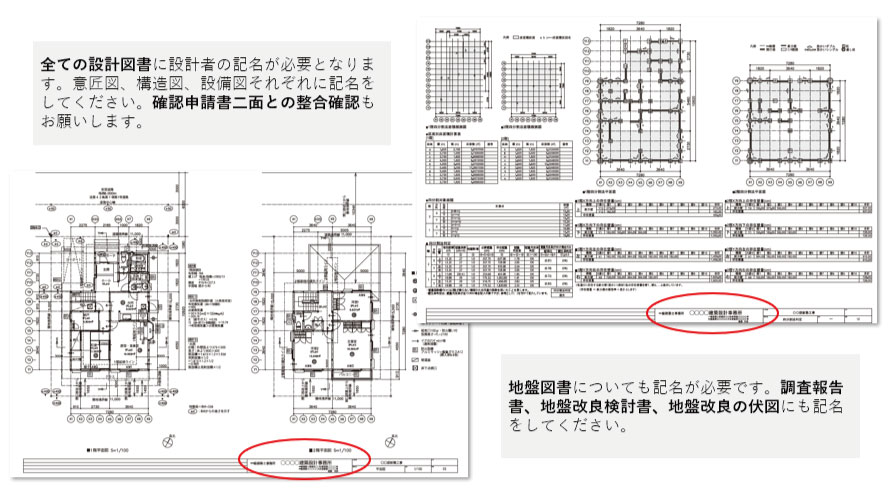

1 設計図書に設計者様の記名をしてください

⇒確認申請に添付する図書には全て設計者の記名が必要となります。構造詳細図や地盤図書において記名もれが多いため、図書を提出する前に記名の有無をご確認ください。

2 仕様表を添付ください

⇒仕様表を添付せず、基礎伏図や各階床伏図を提出する場合があります。法的には問題ありませんが、必要事項の記載がもれていることが多いです。国土交通省から仕様表の見本も示されているため、仕様表の添付をおすすめいたします。

3 壁量計算の床面積には非開放バルコニーの面積算入してください

⇒非開放バルコニーやバルコニー下を車庫等に使用した場合に床面積に算入される場合がありますが、その場合は壁量計算においても非開放バルコニーを算入した面積で壁量計算をしてください。建築基準法の面積と壁量計算における面積の考え方は同一となります。

4 表計算ツールで入力する面積は建築基準法と同様に見下げの面積で入力してください

⇒安全側と解釈し見上げの面積で計算される場合がありますが、表計算ツールにおいては面積を大きく入力することで危険側に数値が動く場合もあります。確認申請においては「3」と同様、建築基準法の面積を表計算ツールに入力するようお願いします。

5 実態上7倍を超える耐力壁について、金物計算においては実倍率で検討ください

⇒2025年版建築物の構造関係技術解説書や国土交通省からの技術的助言にも記載していますが、実態上7倍を超える耐力壁については実態上の倍率でN値計算をしなければなりません。例えば、4.3倍の耐力壁を両面貼りとした場合、8.6倍となりますが、壁量計算では7倍上限で扱い、金物計算では8.6倍で計算する必要があります。4分割検討の壁率比の計算においては7倍上限と実態上の倍率の両方で検討する必要があるのでご注意ください。

6 柱の小径の計算に用いた柱の樹種や等級を図面に明示ください

⇒表計算ツールを用いて柱の小径を計算する場合、シートの中で柱の圧縮強度を用いて計算を行います。樹種や等級によって圧縮強度は異なりますので使用した柱の樹種等を図面に明示し整合をさせてください。

<参考>(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアルp108~111

7 瓦屋根の種類や緊結方法を明示ください

⇒瓦屋根の場合、告示にて緊結方法が定められており、地域によって定められている基準風速ごとに瓦の種類や緊結方法が異なります。建築場所の基準風速を確認の上、適切な緊結方法を仕様表に記載してください。

<参考>(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアルp121

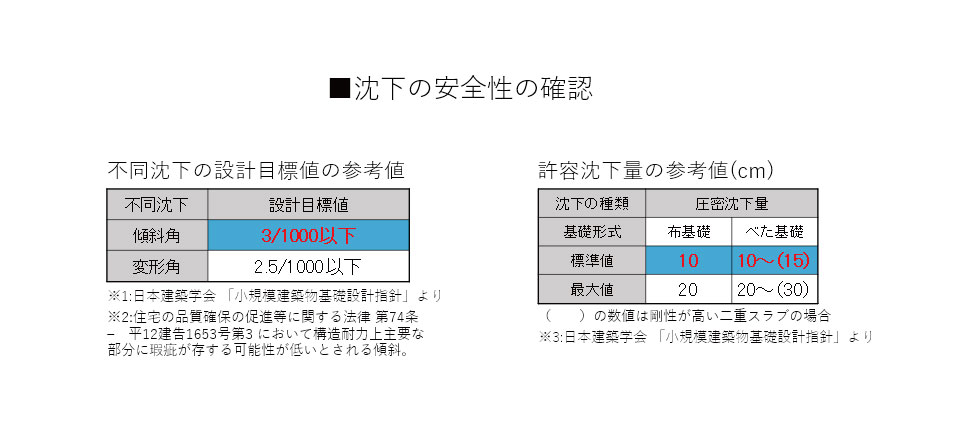

8 沈下の検討書を提出してください

⇒地盤調査報告書のスクリューウェイト試験で自沈層がある場合、変形及び沈下が生じないことを確認する必要があります。告示に該当する自沈層がある場合は、沈下の検討書の有無を確認して地盤図書のご提出をお願いします。

以上が法改正後よくある指摘事項になります。

ぜひこの機会に木造の構造規定について内容の確認をしていただければと思います。

今後も皆さまのお役に立てる情報を発信してまいります。

それでは次回もよろしくお願いいたします。

■申請はSpeedyが便利です

Speedyなら申請書を最新書式に自動反映!

確認検査申請以外にも性能評価・長期優良・省エネ適判など各種申請もご利用いただけます。

その他の機能も充実!詳しくはSpeedy特別ページまで